В сентябре 1904 года, за десять лет до того, как сцена впервые встретит «Вишнёвый сад», на Земле никто и не мог подумать, что это произведение изменит театр навсегда. На стыке веков, в переломный момент русской истории, Антон Павлович Чехов подарил миру выдающееся произведение, которое стало не только шедевром театрального искусства, но и зеркалом, отражающим человеческую душу. Сто двадцать лет — именно столько в этом году исполняется пьесе, идею для которой Антон Павлович бережно разрабатывал еще пару лет до её написания. Сто двадцать лет пьеса остается одновременно вызовом и уроком, к которому возвращаются новые поколения, чтобы понять и пережить ту самую «слабую» человеческую натуру, о которой так остро писал Чехов.

И всё-таки, почему же «Вишневый сад» не теряет своей актуальности уже более века? Ответ на этот вопрос, безусловно, заключается в глубоком психологическом проникновении в человеческую душу, в тех самых эмоциях и переживаниях, которые волнуют каждого из нас в независимости от времени и эпохи.

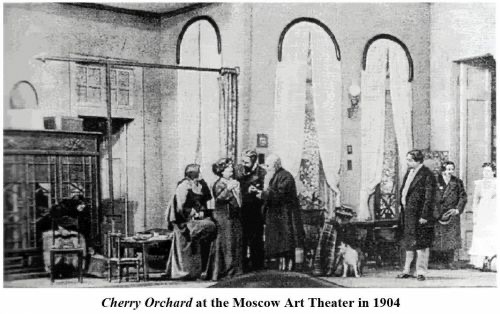

Источник: https://ru.pinterest.com/pin/russian-country-estates-1900s—388365167871979729/

Да, произведение Чехова — это история о потерянном имении, в котором, кажется, каждый уголок кишит воспоминаниями. Но, кроме того, пьеса представляет собой глубокий философский разговор о времени. Действующие лица наивно надеются, что прошлое можно вернуть, что можно остановить время или хотя бы немного задержать его ход. Однако — увы и ах, как и в жизни, попытки вернуть утраченные ценности оказываются тщетными. Не вернуть беспечные утренние часы детства, когда спустившись из спален аккуратно ступишь босиком по влажной от росы траве. Не вернуть дней, когда платяной шкаф в углу комнаты казался ростом с великана. Не вернуть чистоты и наивности, с которой проходишь жизнь, не задумываясь о грядущих утратах, разочарованиях и прочих кризисах.

«Вишнёвый сад» отражает не только былое баснословное богатство, что бесследно кануло в лету. Он также олицетворяет неизбежное исчезновение целой эпохи. Чехов не ставит перед собой задачу морального осуждения, нет. Напротив, он изображает процесс утраты как нечто естественное и неизбежное, как тихую трагедию — такую же тихую, как своевременная кончина Фирса. Дворянство уходит, а с ним исчезают и его привычки, и обычаи, и образ жизни. Этот процесс разрушения становится фоном, на котором раскрываются судьбы персонажей, их внутренние переживания и страхи. Чрезмерные расточительства и бесконечные приёмы, что закатывает Раневская, больше не могут похвастаться былым лоском и классом. Любой бал не более чем пир во время чумы.

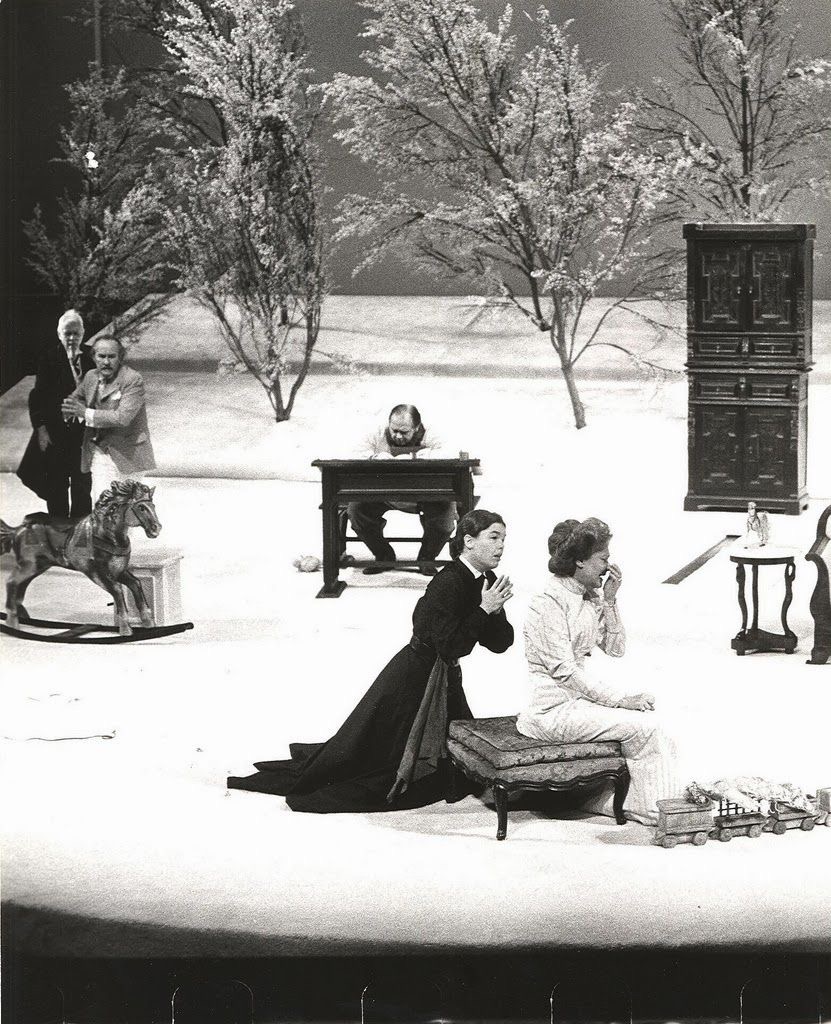

Источник: https://ru.pinterest.com/pin/182677328631202827/

Пьеса пробуждает в читателе или зрителе чувство сопричастности, ведь каждый из нас так или иначе сталкивается с утратами, будь то едва заметный уход молодости, смерть родного сердцу человека или же потеря чего-то, что представляется нам важным. Чехов не только показывает, как герои не могут справиться с этими потерями, но и подчеркивает их неспособность видеть или принимать изменения, которые уже происходят в их жизни. Центральные персонажи произведения уже давно немолоды — они погрязли в долгах, сомнительных интересах, болезненных отношениях и выборах, к которым очень много вопросов. Но осознали они это лишь когда фасад их жизни, цветущие вишнёвые деревья, отняли в мгновение ока. Мы слишком часто не осознаем, как быстро меняется мир вокруг нас, пока не достигнем точки невозврата.

Персонажи «Вишнёвого сада» — каркасы людей, что живут в прошлом, мечтая о возвращении к безвозвратно утраченной «золотой эпохе». Людмила Раневская, одна из самых ярких фигур пьесы, является символом тех людей, которые не могут адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Её неспособность продать имение и отказаться от своей привязанности к «доброму старому времени» превращает её в трагическую фигуру, по-настоящему потерянную в мире перемен. Она, словно призрак, время от времени подает голос прошлого и вспоминает былые времена.

Раневская может показаться весьма инфантильной и «пустой», однако она представляет собой потрясающий пример человека в ситуации всеобъемлющего стресса. Она не задумываясь раздаёт советы своим дочерям, уверяет окружающих в правильности своих мнений и с легкой руки отдаёт последние золотые бродягам. Но как только наступает её очередь принимать важное решение, наружу выходит её внутренний ребенок, которому очень больно признавать, что она больше никогда не ощутит безопасности стен дома её детства.

Источник: https://proza.ru/2019/02/22/1552

Чехов мастерски изображает внутреннюю жизнь своих героев. Через простые диалоги, через молчания, через короткие фразы он создает пространство, где каждая деталь наполнена скрытым смыслом. Его герои не всегда говорят прямо то, что чувствуют, но их эмоции и переживания пропитывают каждую сцену, каждое слово. Противопоставление диалога и контекста также наполняет произведение особым смыслом. Персонажи смеются и плачут практически одновременно — каким бы веселым не был эпизод, как бы герои не рассуждали о приятных и теплых чувствах, надо всем этим довлеет неминуемое поражение.

Совершенно неудивительно, что «Вишнёвый сад» остается одной из самых сложных пьес для театральной постановки. Чехов, избегая прямолинейности, затаил свой посыл в простых диалогах и неподдающихся объяснению паузах. Почему это произведение всё ещё актуально? Не потому ли, что рассказывает и реальных событиях? На самом деле, оно затрагивает глубинные моменты человеческого существования, вопросы, которые мы задаём себе в любой эпохе. Через трагедию своих героев, их бессилия перед реальностью, Чехов создаёт тем самым произведение, не имеющее срока годности.

Источник: http://chehov-lit.ru/foto/picture/130/chehov-w5-c16-36758.htm

Драматургическое влияние «Вишнёвого сада» на театральную культуру сложно переоценить. Чехов предсказал не просто конец эпохи, но и конец определенного театрального языка. В пьесе, где все события кажутся второстепенными, а главными остаются внутренние переживания героев, Чехов пришел к тому, что сегодня называют театром молчания. Театр, где внешние драматические события или значимые конфликты не так важны для ощущения происходящего. Герои не обсуждают глобальные идеи — их диалоги наполнены невысказанным. Это театр психологии, где ждут зрителя, в роли молчаливого свидетеля. Театр Чехова не требует действий, которые могли бы зрителя встряхнуть. В нём каждый жест, каждое слово — это отклик, отражение, момент, который заставляет зрителя быть в чём-то соучастником. Каждая сцена в пьесе, как и сама жизнь, наполнена не только бездумными действиями, но и тишиной, в которой и скрывается весь смысл происходящего. Да, может мы и не в силах изменить обстоятельства, но можем осознать свою роль в этих событиях.

Источник: https://crimea-news.com/society/2024/08/13/1439874.html

«Вишнёвый сад» — произведение неиссякаемой актуальности, весь в нём заключены вопросы не подлежащие старению: вопрос о большом будущем, вопрос о всепоглощающих страхах и несбыточных мечтах, о том, как найти смысл в мире, который не всегда понятен, а когда становится понятным, сразу меняется. Чехов не предлагает своих героев как пример для подражания, но каждый из них — это зеркало, в котором каждый может увидеть себя. Может быть сегодня вы прагматичный Лопахин, у которого есть пошаговая инструкция на все случаи жизни. Может быть вы Раневская, которая совершенно потерялась в жизни и пытается забыться в танце. А может вы Фирс, которого, ввиду обстоятельств все немного позабыли. Все мы сталкиваемся с изменениями, с утратами, с невозможностью вернуть утраченные возможности. И, как и герои пьесы, все мы находимся в бесконечном поиске ответов.

Пьеса живет потому, что рассказывает о нас — о людях, которые, несмотря на свою слабость и безысходность, всё же продолжают жить, надеяться и мечтать.

Редактор: Вероника Давыдова

Нелли Винокурова

Latest posts by Нелли Винокурова (see all)

- «Вишневый сад»: 120 лет безвременной классики - 27 декабря, 2024

- Трансценденция через абстракцию: погружение в цвет Марка Ротко - 21 октября, 2024

Обсуждение закрыто.